庆祝新疆维吾尔自治区成立70周年

2004年,一列西行的列车缓缓驶出齐鲁大地,载着刚从聊城大学毕业的陈铭意,向着三千多公里外的新疆塔城进发。那时的他,是大学生志愿服务西部计划的一名志愿者,心里揣着的是“做两年有意义的事”的简单想法。谁也没料到,这份“两年之约”,会慢慢酿成一场长达21年的扎根。

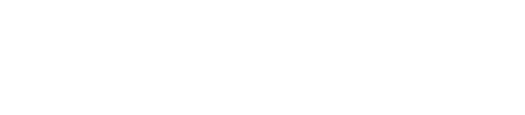

陈铭意在办公桌前认真撰写教学笔记,厚厚的笔记里是他21年深耕教育的思考与沉淀

从塔城第三中学的数学老师到成为教学副校长,他的身影始终绕着边疆学子转:晚自习的教室里,他守着灯光为学生答疑;教学改革的路上,他主动破解难题;面对“调皮”的学生,他凭着“不放弃”的耐心,一路引导,把曾经让人操心的孩子送进大学。

这片土地早已成了他的第二故乡。如今走在塔城街头,不时有学生笑着喊他“陈老师”。以“爱心、宽容、恒心、热爱”注解教育初心,他在与学生的双向奔赴中找到人生归宿,更以“老志愿者”的身份呼唤更多青年扎根边疆。陈铭意的故事,从来不是一个人的跨越山海,而是像他一样选择留在边疆的教育者以平凡坚守深耕课堂、以爱心教泽学子的真实写照。

从志愿者到副校长,教育路上步履不停

21年前,刚从聊城大学毕业的陈铭意来到距离山东三千多公里的新疆塔城。那一年是2004年,正是大学生志愿服务西部计划实施的第二年。

谈起当初的选择,陈铭意提到了两个关键影响。一是曾在乌鲁木齐服役的舅舅。“新疆这些年发展得很好,你年轻,应该去闯一闯。”另一个影响则来自大学期间的精神熏陶。聊城是孔繁森的家乡,陈铭意时常走进纪念馆,孔繁森两次援藏、无私奉献的精神在他心中埋下了种子。“当时没想太多,只觉得应该去做点有意义的事。”

两年的志愿服务期转瞬即逝,去留成为现实抉择。令他感动的是,学校领导与他进行了一次长达两小时的深谈,从新疆的发展前景,讲到历代建设者的传承,真诚地希望他留下。更让他留恋的是同事们亲人般的关怀,时常邀请他去家里吃饭,还总是从家里给他带来热乎乎的饭菜。

“那种被需要、被关心的感觉,特别真实。”陈铭意感慨道。最终,他成为同期来到塔城的五位大学生西部计划志愿者中唯一一位选择留下的,成为塔城第三中学一名正式的数学教师。

此后的21年,他从班主任、年级主任,一步步成长为教学副校长。岗位在变,初心不改。他始终站在教学一线,用行动诠释着“教育即责任”。

在谈及每一个新岗位的挑战时,陈铭意坦言:“刚开始都不适应,没有头绪。”他的办法朴实而有效——“多转转、多看看、多问问”。初任年级主任时,面对大部分比他年长的同事,他坚信“要付出,让大家认可才行”。通过协助班主任和任课老师管理班级、认真落实学校安排的各项工作,他以勤勉和务实逐渐赢得了信任。“时间一长,大家就认可了。”

从年级主任到教学副校长的转变,不仅是职务的提升,更是思维方式的革新。他说,副校长不再只是“事务性工作”,还需要成为“校长和书记的助手与参谋”,要能提出决策性的想法,并做好上下沟通的桥梁,确保教学工作平稳有序。

秉持这样的理念,陈铭意在副校长任上推动了一系列教学改革:他将教学管理和考试流程系统化、标准化,使各项工作有章可循;观察到早读效率不高的问题,他将原先由班主任负责或班级自发的早读,改革为由语文和英语教师主导的20分钟系统化早读,让记忆性学习在黄金时间高效完成;他科学安排学科教师在晚自习值班,为住校生提供针对性辅导。

陈铭意的教育探索并未止步于管理。他主持地区课题,并刚刚成功结题一项自治区课题。所有这些研究的灵感都坚定不移地来自“教学一线”,旨在解决教学中真实存在的“小问题”。他以今年结题的自治区课题《大概念视角下高中三角函数单元教学研究》为例,解释研究思路:三角函数知识点零碎,学生往往“一知半解”。他组织跨年级的教师团队共同研究如何帮助学生构建知识体系。研究成果已直接应用于课堂。他们开发了系列课例,引导学生从课本知识点中“走出来”,形成对三角函数的整体理解和全局观念。实践反馈令人欣喜,学生普遍表示对知识的掌握更加系统、深刻。

当被问及日常安排,陈铭意的一天清晰勾勒出一位教育管理者的轨迹。“早晨我一般先在门口迎接学生。”这是他每天工作的起点,之后,他会对三个年级进行教学督导检查。上午的时间主要留给数学课,上完课后便回到管理岗位。下午,他的身影出现在各个年级,听课、督导,参与学校会议或领导班子议事。晚上,他依然保持着“转一转”的习惯,查看晚自习的纪律与情况。

“这是多年形成的习惯了。”简单一句话,背后是二十一年如一日的坚持。这份对事业的全身心投入,也意味着对家庭的亏欠。他坦言,在父母健在时,回乡探望的次数屈指可数,平日主要靠电话问候。2018年,他正负责高三年级备考,父亲病重。紧张的备考工作让他难以抽身。直到嫂子打来电话告知父亲过世的噩耗,他才紧急返乡。“一直感到对家人亏欠很多。”话语中的遗憾,道尽了一位扎根边疆的教育者,在“大家”与“小家”之间的艰难抉择。

静待花开,用耐心与智慧点亮学生未来

留在塔城三中后,陈铭意再未离开过这所学校。从青涩到成熟,他把最宝贵的年华都奉献给了这里的孩子们。他动情地回忆起今年7月,2007年毕业的学生们特意带着家人与他相聚。“学生们都很怀念当年晚自习我给他们讲题的日子。多年以后,他们依然记得,这是作为老师最大的幸福。”

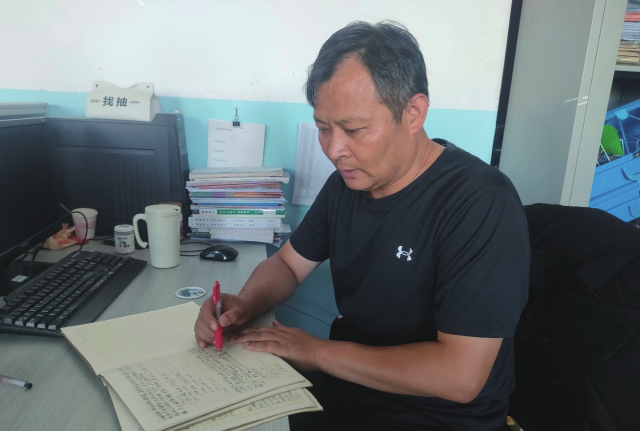

陈铭意在办公室为学生们讲解学习内容,耐心答疑解惑,用专业与专注助力边疆学子成长

回顾21年的教育生涯,陈铭意坦言,最忙碌也最辛苦的,是初任班主任的那段时光。从“只管上课”到“啥都得管”,他笑称当时自己常常“手忙脚乱”。他所带的平行班里,孩子们天性活泼,管理上需要投入大量心血。

在众多学生中,达斡尔族的明欧阳让他印象尤为深刻。这个高大壮实的男孩曾是班里的“难题”——调皮、偶尔欺负同学、卫生习惯也不好。他的姐姐也曾是陈铭意的学生,特意请老师对弟弟“管严一点”。

陈铭意看到了明欧阳调皮外表下的聪明。他三天两头把明欧阳叫到办公室谈心,直到把他“谈得没脾气了”,孩子说“陈老师我知道了,我学”。

高一阶段,明欧阳的成绩一度不到200分。但陈铭意没有放弃,持续鼓励他:“你是单列考生,只要努力,考上本科肯定没问题。”

最终,持续的引导内化为一种习惯。陈铭意欣慰地说:“慢慢的,他成绩就上来了。”到了高二,明欧阳的成绩稳步提升,学习态度也愈发端正。最终,他在高考中顺利考入西北民族大学。这背后,是一位教师对“静待花开”教育理念最朴素的实践,也是对每个孩子不抛弃、不放弃的坚定承诺。

此后,明欧阳的人生步入正轨——参军、考公,如今已成为乌鲁木齐一名公务员。时至今日,他回到塔城仍会与陈铭意小聚,这份深厚的师生情谊,早已跨越了时间。

陈铭意说,恰恰是那些当年最让他操心的学生,如今与他关系最为亲近。“隔上几天这些孩子们都约我出来坐一坐”,他们遍布塔城乃至全国,至今对老师满怀感恩。

这段经历让他深刻认识到,教育的真谛远不止于分数。“孩子的成长中,学习不一定是最重要的。只要把品行教育好,他照样能在社会上立足。走上社会无论做什么,都能认认真真为国家作贡献”。

转化“调皮”的学生,陈铭意总结出了一套行之有效的方法:首要任务是让他们“静下心来”,核心是“养成习惯”。“这样的孩子学习习惯普遍不好,先不要谈学习。”他介绍,要从规范行为、关注交友开始,老师需要“盯得紧紧的”,投入足够的时间与耐心。

当被问及教育生涯最深刻的体会时,陈铭意将其凝练为四个核心:爱心、宽容、恒心与热爱。

“首先是爱心,要把学生当成自己的孩子、自己的兄弟姐妹一样来帮助。”他语气坚定,“其次要有宽容之心”。在他看来,不能用一时的成绩或表现将学生“一棍子打死”,每个孩子都在发展中,都有着独特的个性。

“第三是恒心。”他补充道,改变一个孩子的习惯绝非易事,需要老师持续投入,耐心引导。“最后是热爱,热爱自己的岗位。”他认为,教师最根本的价值在于“把本职工作做好”,这既是对学生负责,也是自我价值的实现。

这位深受学生爱戴的教师,年少时从未想过自己会踏上三尺讲台。“我以前想当军人。”命运的轨迹在投身新疆一线教学后悄然改变。日复一日的教学实践,让他真正理解了教育的内涵,找到了毕生的归属。“每次把知识讲透,感受到那种被学生需要的感觉”,这种独特的价值感让他深深地爱上了这个职业。

若要问这二十一年来印象最深的事,答案朴素而动人:“走到塔城任何地方,都有学生打招呼:‘陈老师’!”这种无处不在的问候,便是他心中“桃李遍天下”最真实的写照。

回顾在新疆的成长,他坦言,对自己产生最重要影响的,恰恰是一届又一届的学生。“不光是老师成就学生,也是学生在成就老师。”他深切地感受到,在见证学生取得长足发展的同时,自己也收获了巨大的成长和满足。“这是确确实实感觉很幸福的一件事。”

正是这份双向的滋养与深厚的情感联结,让他发自内心地说道:“越来越离不开塔城了。”这片土地,不仅是他奉献青春的地方,更是他精神的家园和人生价值的归宿。

塔城已成第二故乡,愿更多青年扎根边疆

从城市面貌到教育生态,再到经济社会发展,陈铭意是塔城发展的见证者。谈及塔城二十一年的变迁,陈铭意满是感慨。初来时,多是低矮的平房,城市规模不大,“当地人开玩笑说,一个馕能从东头滚到西头”。而如今,塔城已焕然一新。作为“五弦之都”,曾经未经整治的河流如今风景如画,街头雕塑与文化设施营造出浓厚的艺术氛围,城市面貌日新月异。

冬日里,陈铭意与学生们手持铲雪工具,在校园中开展扫雪活动,用行动诠释师生同心

他所在的塔城第三中学也变化很大。“从前教师们住在平房,实验楼与行政楼挤在一起;如今,硬件设施在国家对口援疆政策的支持下得到质的飞跃,独立的实验楼拔地而起,教学条件今非昔比。。除硬件投入外,教师专业发展也受到高度重视,各类工作室与培训平台为教师成长提供了有力支持。”

在塔城生活二十一年,这里早已成为他的第二故乡。他笑着说,初来时喝不惯的奶茶,如今已成了日常饮品。他还积极参与当地民俗活动与夏日广场文化展演,深深融入了这片土地的生活节奏与文化脉动。

塔城第三中学少数民族学生约占40%,各族师生如石榴籽般紧紧抱在一起。陈铭意对此深有体会:“新疆有三个离不开——汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。实际上大家就是一家人。”他观察到,随着国语普及率大幅提升,如今与少数民族家长沟通已基本顺畅。“以前个别牧区家长国语水平不高,我们需要找学生或少数民族同事帮忙翻译。现在这个问题已不明显,学生间的交流更是完全没有问题了。”

2025年是新疆维吾尔自治区成立70周年,陈铭意亲历了新疆教育从相对薄弱到今天长足发展的过程。对于未来,他表示,要在三个方面持续发力:加强铸牢中华民族共同体意识教育;坚守“立德树人”核心,着力培养学生良好的学习习惯与方法;全面提升教师教育教学水平。“塔城是民族团结先进城市,有丰富的民族团结资源,这既是宝贵的财富,也是重要的教育载体。我们将把这些元素有机融入教学,为新疆的长治久安贡献力量。”

自治区级“优秀支教老师”、“优秀大学生西部志愿者”、“山东高校毕业生基层就业先进个人”、“新疆维吾尔自治区青春建功新疆志愿者标兵”、“自治区教学能手”以及“塔城地区学科带头人”“优秀共产党员”“优秀教育工作者”“十佳师德楷模”“师德标兵”“教学质量提升先进个人”等等荣誉,是对陈铭意多年来工作的认可,他将这些荣誉视为沉甸甸的责任与鞭策。作为在新疆成长起来的教育管理者,他的目光已投向更远的未来。

当前,新疆正全面推进新高考改革,2027年将迎来首批新高考学生。陈铭意表示,这是他现阶段工作的核心目标之一。“我们从2024年开始实行选课走班,在这方面还要深入向对口援疆城市沈阳学习,同时结合本地实际进行探索,核心是确保每一个孩子都能在新的高考模式下成长成才。”

作为一名通过西部计划来到新疆并在这里扎根的“老志愿者”,陈铭意对即将到来的青年一代充满期待。他经常回到母校进行宣传,见证了越来越多学子选择来到新疆。

“新疆是一片广阔的天地,也是国家西部大开发的重要支点。”他对年轻人说,“要脚踏实地,真正融入当地生活。这不仅是一种家国情怀,更是个人人生价值的精彩展现”。

在近期一次给服务期满志愿者的分享中,他动情地说:“我常怀感恩之心——若没有西部计划这个平台,我不可能来到这片遥远的土地。把自己的工作做好,就不枉这一两年或更长的志愿者之行。”他时常向广大内地青年发出诚挚的呼唤:“我希望通过你们的传播,让更多有为青年来到新疆、扎根新疆、奉献新疆。让我们共同在这片热土上奋斗,一起守卫边疆、建设边疆。”

“有时候,人生的方向会因为一份温暖而改变。”陈铭意说。如今,当初那个以为只会停留两年的年轻人,已将人生深深扎根于西北边疆。二十一年的光阴,写就的不仅是一个人的选择,更是一代代建设者在这片热土上薪火相传的深情缩影。

[ 本文刊于《中华儿女》杂志2025年第11期 ]